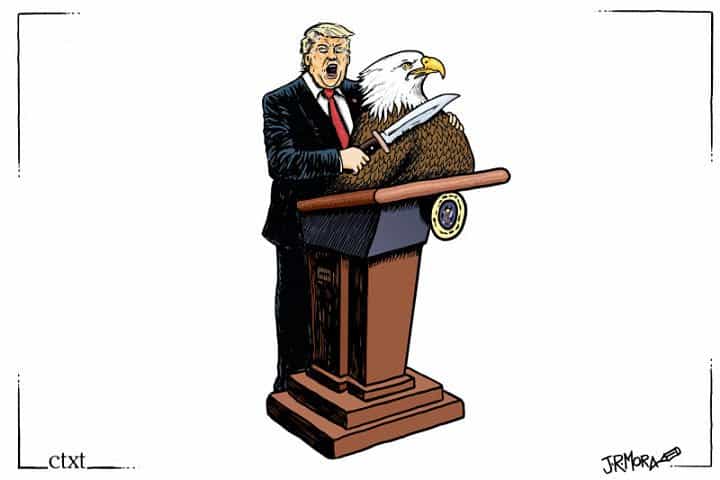

Tras el asalto al Capitolio, puede resultar sorprendente ver cómo los seguidores de Trump se empeñan en negar los hechos hasta el punto de sumirse en una violencia fanática. Algunos los perciben como mentes crédulas engañadas por fake news. Pero ¿cómo es posible seguir creyendo en esta fábula cuando vivimos en un mundo en el que sobreabundan la información y los comentarios que ‘desencriptan’ la información? En realidad, nadie rechaza la evidencia porque sea estúpido, sino para demostrar que es inteligente. Es el signo de una perversión inscrita en la estructura misma de nuestra razón.

*

Es fácil burlarse de los extravíos de Donald Trump e indignarse con la violencia de sus seguidores fanáticos. Sin embargo, la irracionalidad extrema que se ha desatado en el corazón del proceso electoral del país mejor preparado para administrar las alternancias del sistema representativo nos plantea también algunas preguntas sobre el mundo que compartimos con él: un mundo que creíamos poder identificar con el pensamiento racional y la democracia sosegada. Y la primera pregunta es obvia: ¿cómo es posible tanta obstinación en negar los hechos mejor acreditados y cómo puede ocurrir que esta obstinación encuentre un acuerdo o un apoyo tan amplios?

Algunos querrían seguir aferrados a la vieja tabla de salvación: quienes no quieren reconocer los hechos serían ignorantes mal informados o mentes crédulas engañadas por fake news. Es la visión idílica clásica de un pueblo cándido que se dejaría engañar por simpleza intelectual y al que solamente habría que enseñar a informarse sobre los hechos y a juzgarlos con espíritu crítico. Pero ¿cómo es posible seguir creyendo en esta fábula de la ingenuidad popular cuando vivimos en un mundo en el que abundan y sobreabundan, al alcance de cualquiera, los medios de información, los medios para verificar la información y los comentarios que ‘desencriptan’ la información?

Conviene, pues, invertir el argumento: nadie rechaza la evidencia porque sea estúpido, sino para demostrar que es inteligente. Y la inteligencia, como se sabe, consiste en desconfiar de los hechos y en preguntarse para qué sirve esa enorme masa de información que cada día se descarga sobre nosotros. A lo que se responde diciendo que sirve evidentemente para engañar a la gente, pues lo que se muestra a la vista de todo el mundo suele estar ahí para encubrir la verdad, que hay que saber descubrir oculta bajo la apariencia falaz de los hechos dados.

La fuerza de esta respuesta estriba en que satisface al mismo tiempo a los más fanáticos y a los más escépticos. Uno de los rasgos destacables de la nueva extrema derecha es el lugar que ocupan en ella las teorías conspiratorias y negacionistas, que presentan aspectos delirantes, como la teoría del gran complot internacional de pedófilos. Pero, en última instancia, este delirio no es sino la forma extrema de un tipo de racionalidad generalmente valorado en nuestras sociedades: aquel que exhorta a ver en cada hecho particular la consecuencia de un orden global y a resituarlo en la red causal de conjunto que lo explica y lo acaba revelando como algo muy diferente de lo que parecía ser en un principio.

Como se sabe, este principio de explicación de cualquier hecho por el conjunto de sus conexiones puede leerse también al revés: siempre es posible negar un hecho aduciendo la ausencia de vínculo causal en la serie de condiciones que lo hacen posible. Este fue, como se recordará, el principio que condujo a algunos intelectuales marxistas radicales a negar la existencia de las cámaras de gas durante el período nazi porque era imposible deducir su necesidad de la lógica de conjunto del sistema capitalista. Y, aún hoy en día, hay intelectuales sutiles que ven en el coronavirus una fábula inventada por nuestros gobiernos para controlarnos con mayor eficacia.

Las teorías conspiratorias y negacionistas dependen de una lógica que no está reservada a las mentes simples y a los cerebros enfermos. Sus formas extremas ponen de manifiesto la parte de sinrazón y de superstición que está presente en el corazón de la forma de racionalidad dominante en nuestras sociedades y en los modos de pensamiento que interpretan su funcionamiento. La posibilidad de negarlo todo no es exclusiva del “relativismo” criticado por las mentes circunspectas que se consideran guardianas de la universalidad racional. Es una perversión inscrita en la estructura misma de nuestra razón.

Se dirá que no basta con disponer de las armas intelectuales que permiten negarlo todo. Que también es necesario querer hacerlo. Es cierto. Pero conviene dilucidar en qué consiste esta voluntad o, mejor dicho, este afecto que conduce a creer o a no creer.

Es poco probable que los setenta y cinco millones de votantes que han dado su apoyo a Trump sean en su totalidad intelectos débiles convencidos por sus discursos y por las informaciones falsas que estos discursos difunden. Estos votantes no creen en el sentido de que tengan por verdadero lo que dice Trump. Creen en el sentido de que son felices escuchando lo que escuchan: un placer que, cada cuatro años, se puede expresar a través del voto, pero que todos los días se expresa de forma mucho más sencilla por medio de un simple like. Y quienes difunden informaciones falsas no son ingenuos que las consideren verdaderas ni cínicos que las sepan falsas. Es simplemente gente que tiene el deseo de que las cosas sean así, el deseo de ver, pensar, sentir y vivir en la comunidad sensible que tejen esas palabras.

¿Cómo cabe pensar esta comunidad y este deseo? Es aquí donde interviene otra de las nociones producidas por la pereza autocomplaciente: el populismo. Esta noción no evoca ya un pueblo bondadoso e ingenuo, sino, por el contrario, un pueblo frustrado y lleno de envidia que está dispuesto a seguir a aquel que sepa encarnar sus rencores e identificar su causa.

Escuchamos a mucha gente decir que Trump es el representante de la población blanca indignada y en situación de desamparo: aquellos que han sido apartados de las transformaciones económicas y sociales, que han perdido su trabajo con la desindustrialización y sus anclajes identitarios con las nuevas formas de vida y cultura, que se sienten abandonados por élites políticas distantes y despreciados por las élites diplomadas. La cantinela no es nueva: de forma semejante, el paro ya servía en los años 1930 como explicación del nazismo y sigue sirviendo en la actualidad para explicar el auge de la extrema derecha en nuestras sociedades. Pero ¿cómo se puede creer seriamente que los setenta y cinco millones de votantes de Trump responden a este perfil de víctimas de la crisis, el paro y el desclasamiento? Es necesario renunciar, por lo tanto, a la segunda tabla de salvación de la comodidad intelectual, a la segunda figura del pueblo tradicionalmente investida del rol de actor irracional: ese pueblo frustrado y brutal que constituye la contrapartida del pueblo bondadoso e ingenuo.

Más aún, es preciso poner en cuestión esa forma de racionalidad pseudo-erudita que se afana en asimilar las formas políticas de expresión del sujeto-pueblo con ciertos rasgos pertenecientes a tal o cual capa de la sociedad en ascenso o en declive. El pueblo político no es la expresión de un pueblo sociológico preexistente. Es una creación específica: el producto de un cierto número de instituciones, procedimientos, formas de acción, pero también palabras, frases, imágenes y representaciones que no expresan los sentimientos del pueblo, sino que crean un cierto pueblo atribuyéndole un régimen específico de afectos.

El pueblo de Trump no es la expresión de capas sociales en situación de dificultad y en busca de un protector. Es, ante todo, el pueblo producido por una institución específica en la que muchos se empeñan en ver la expresión suprema de la democracia: esa institución que establece una relación inmediata y recíproca entre un individuo que supuestamente encarna el poder de todos y un colectivo de individuos que supuestamente se reconoce en él. En segundo lugar, el pueblo de Trump es el pueblo construido por medio de una forma particular de interpelación, esa interpelación personalizada que hacen posible las nuevas tecnologías de comunicación, mediante las que el líder habla cada día a todos y cada uno de sus seguidores, simultáneamente como hombre público y privado, empleando las mismas formas de comunicación que permiten a cada cual decir diariamente lo que piensa o lo que siente.

Por último, es el pueblo construido por el sistema específico de afectos que Donald Trump ha alimentado a través de este sistema de comunicación: un sistema de afectos que no está dirigido a ninguna clase en particular y que no juega con la frustración, sino, por el contrario, con la satisfacción de la propia condición; no tanto con un sentimiento de desigualdad que tenga que ser reparado cuanto con un sentimiento de privilegio que debe ser conservado frente a todos aquellos que desean atentar contra él.

La pasión a la que apela Trump no tiene nada de misterioso: es la pasión de la desigualdad, que permite tanto a los ricos como a los pobres encontrar una multitud de inferiores sobre los que afirmar su superioridad a cualquier precio. En efecto, siempre existe una superioridad de la que participar: la superioridad de los hombres sobre las mujeres, de las mujeres blancas sobre las mujeres negras, de los trabajadores sobre los parados, de aquellos que trabajan en los empleos del futuro sobre los demás, de quienes tienen un buen seguro sobre quienes dependen de la solidaridad pública, de los autóctonos sobre los migrantes, de los nacionales sobre los extranjeros y de los ciudadanos de la nación-madre de la democracia sobre el resto de la humanidad.

Del mismo modo que la obstinación en negar no es la seña distintiva de las mentes atrasadas, sino una variante de la racionalidad dominante, la cultura del odio no es el efecto de capas sociales desheredadas, sino un producto del funcionamiento de nuestras instituciones. Es una manera de hacer pueblo, una manera de crear un pueblo que corresponde a la lógica desigualitaria. Hace casi doscientos años que el pensador de la emancipación intelectual, Joseph Jacotot, explicó el modo en que la sinrazón desigualitaria hacía funcionar una sociedad en la que cada inferior era capaz de encontrar otro inferior y disfrutar de su superioridad sobre él. Hace solo un cuarto de siglo, yo mismo sugerí, por mi parte, que la identificación de la democracia con el consenso producía un pueblo fundado sobre los afectos del odio y la exclusión, un pueblo mucho más arcaico que el pueblo supuestamente arcaico de la división social al que reemplazaba.

Más que a la comodidad de la indignación o de la burla, los acontecimientos que han marcado el fin de la presidencia de Donald Trump deberían conducirnos a un examen un poco más profundo de las formas de pensamiento que denominamos racionales y de las formas de comunidad que denominamos democráticas.

——

Este artículo se publicó originalmente en francés en AOC.

Traducción de Alfredo Sánchez Santiago.

Jacques Rancière

Fuente: https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34786/Jacques-Ranciere-final-Trump-racionalidad-conspiracion-democracia-pensamiento-desiguladad.htm

Foto tomada de: https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34786/Jacques-Ranciere-final-Trump-racionalidad-conspiracion-democracia-pensamiento-desiguladad.htm

Deja un comentario