Durante la crisis económica agravada por el Covid y los confinamientos, se discutió sobre cómo iba a ser la respuesta del PIB ante la recuperación: se decía que, en V, en W, en forma de silla o de símbolo de Nike. Pues bien, ya es claro que la economía reaccionó en V, se produjo un fenómeno de rebote que se debe, fundamentalmente, a tres sectores: al comercio, a la industria y a la administración pública. Esto explica el 70% del crecimiento en el año pasado. Pero solo un sector explica el 40% de ese crecimiento: el conformado por actividades de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida. Es decir, a los días sin IVA se sumaron la apertura de restaurantes y del turismo para mover de nuevo la economía. Lo primero fueron ventas que se apalancaron en el gasto de algunas familias, gasto dirigido fundamentalmente hacia bienes importados, combustibles y elementos necesarios para volver al trabajo presencial. Lo segundo fueron aperturas de negocios y que vuelven a incidir en la economía.

Es decir, no hay actividades nuevas y es un crecimiento muy débil basado en un consumo coyuntural, de un grupo poblacional que lo pudo hacer ante circunstancias particulares, a los que se suman quienes tienen la fortuna de recibir remesas, es decir, aquellos que les envían dinero del exterior que en el año 2021 llegaron a representar 10.691 millones de dólares, cifra superior a las exportaciones agropecuarias o a las exportaciones industriales, solo superada por las exportaciones de petróleo.

En cuanto a la industria sí que es una buena noticia. En medio de la desindustrialización que ha caracterizado al país, es grato que la industria manufacturera haya presentado un crecimiento del 16.4%, fundamentado en la industria textil de confección. Precisamente los productos de mayor competencia con importados e incluso con contrabando. Así que los retos para mantener esto son grandes y requieren algo más que condiciones de reactivación. El tema de la Administración pública era de esperarse ante los impactos de los recursos invertidos para atender la pandemia, aportó 13% al crecimiento, en realidad sí que debió haber sido superior, pero el Gobierno, aún con las medidas tomadas que fueron adecuadas, se sabe que fueron insuficientes y de escasa dimensión.

Frente al año 2019 el crecimiento fue del 2.8%, menor al crecimiento de largo plazo que se ha tenido en la economía colombiana, que entre los años 2000 y 2019 fue de 3.8% promedio anual. Así que, si bien se presentó un crecimiento importante, aun dista de representar una recuperación económica como tal, se requerirá de continuar con esta tendencia, al menos un par de años para recuperar la senda de largo plazo. Frente a lo esperado ante una situación normal, Fedesarrollo calcula que el PIB es aun un 4% menor, lo que significa unos 47 billones de pesos menos.

De otra parte, el sector de Agricultura, silvicultura, caza y pesca creció el 2.4%, manteniendo sus promedios históricos. Resalta la pérdida de subsectores como la Silvicultura y extracción de madera (-25.1%) y la pesca – acuicultura (-7.5%). La agricultura creció el 4.7%, el café 3.4% y la ganadería 4.5%. Nada sorprendente ante el aumento general de la economía, volviendo a reflejarse la perdida de velocidad del sector en el crecimiento, llevando a que cada vez sea menos importante en la estructura económica del país (desruralización). Todo esto impactado además por importaciones de alimentos y productos agropecuarios por 9.000 millones de dólares, que crecieron en el año el 29%.

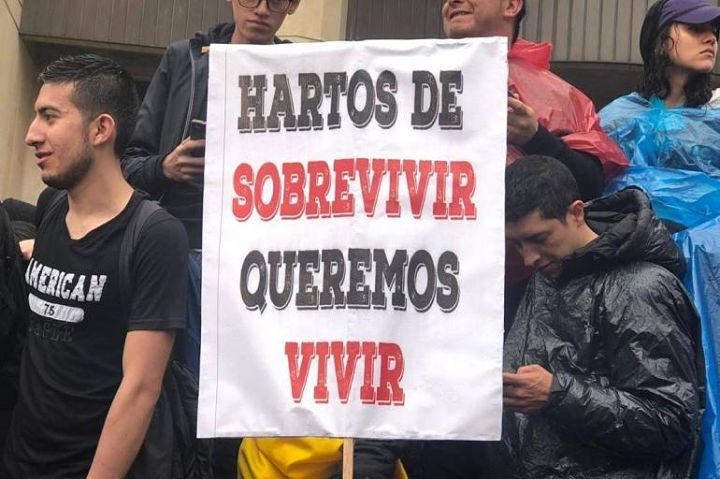

El país se pregunta el por qué se tiene un alto crecimiento, pero el empleo no reacciona, los ingresos de la población descienden, crece la población con insuficiencia alimentaria y la inflación destroza la capacidad de compra de las familias. La respuesta tendrá que encaminarse a entender que el crecimiento está basado en actividades que se reactivaron, donde solo se recuperó una parte de los puestos de trabajo, así que la economía mantiene su característica de informalidad con una alta tasa de desempleo. Y cada vez más dependemos de alimentos e insumos agropecuarios importados, cuyos precios se dispararon efecto de los problemas en la logística internacional y el aumento en el precio del dólar.

Estar cantando victorias sí que es posible pero el fondo del asunto no tiene nada que ver con que ese crecimiento se dé por cambios estructurales en la economía. Solo son sectores que habían descendido sustancialmente su producción y al cierre del año mostraron, por fortuna, un comportamiento al alza, revelando además mejores condiciones de productividad, al lograr un mayor volumen con menor participación del trabajo. Esto permite afirmar que difícilmente esos puestos de trabajo se van a recuperar bajo las actuales condiciones productivas del país.

Así que no hay medidas que conduzcan a cambios significativos en las dinámicas productivas, tampoco las hay en materia social, de protección a las familias que perdieron sus fuentes de ingresos y cayeron en la pobreza o incluso en la indigencia. Las medidas existentes son insuficientes y de unas magnitudes que, desde diversos sectores nacionales e internacionales, se ha recalcado sobre su limitada efectividad. El país requiere de procesos no solo de protección social y de alimentación a las familias, sino que ello vaya acompañado de cambios estructurales, viables ecológicamente y que se correspondan con procesos concretos para la reindustrialización y la reruralización del país. Cambios que el país demanda pero que ni el actual Gobierno realizó y lo que es más grave aún, no se visualizan alternativas desde los candidatos que se disputan la presidencia.

Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle

Foto tomada de: Eltiempo.com

Deja un comentario