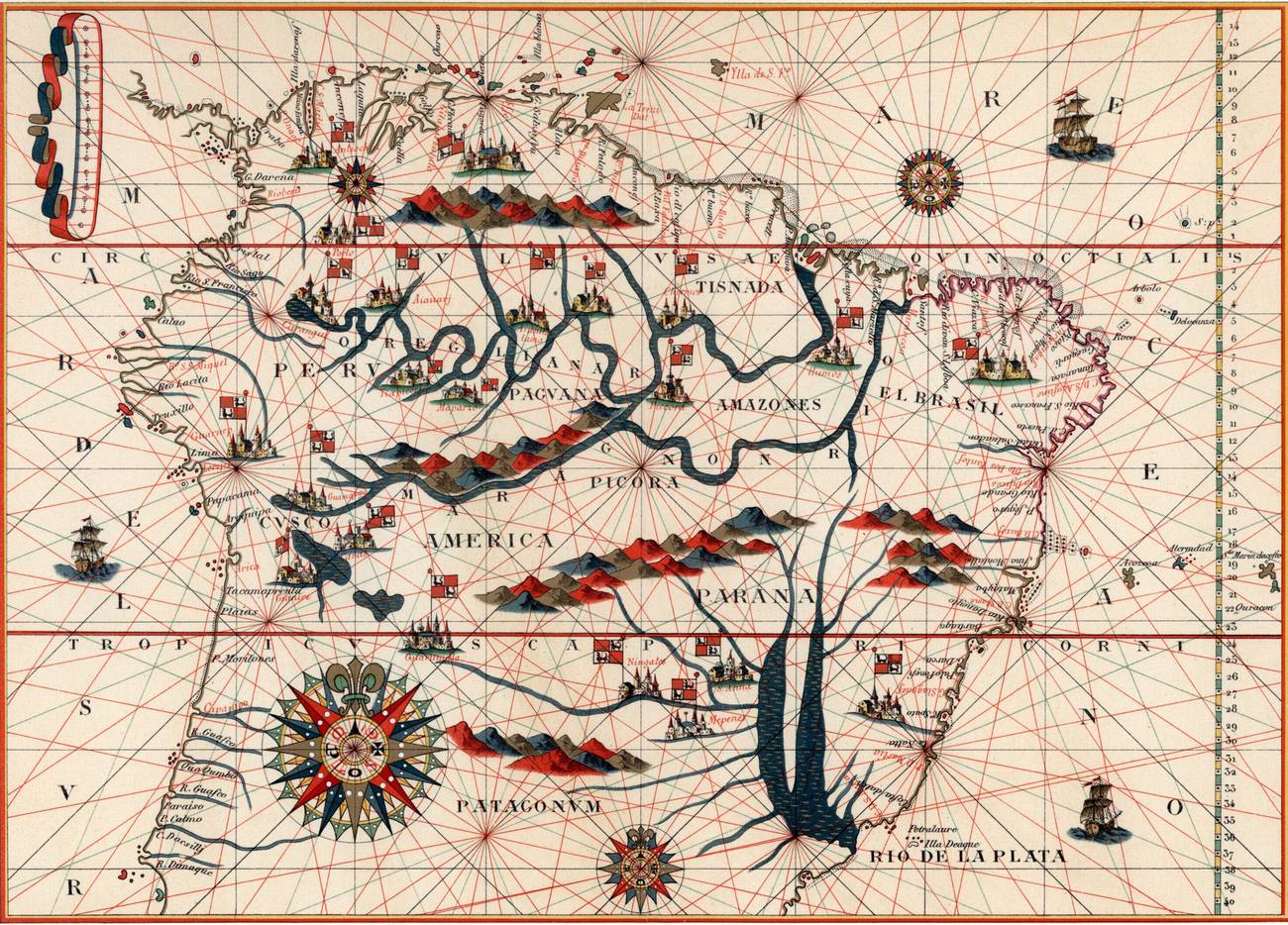

Existe un tópico según el cual América ha estado estrechamente unida a la idea de utopía desde el comienzo. Podemos llamarlo «tópico» porque ha sido visitado con mucha frecuencia por los intelectuales de ambos lados del Atlántico, y especialmente los latinoamericanos, como una seña de identidad; pero es un tópico bien fundado, puesto que responde a una interpretación plausible de datos históricos que lo avalan. La obra literaria que ha dado nombre al concepto –Utopía, de Tomás Moro (1516)– describe una isla imaginaria junto a las costas americanas donde supuestamente existía una república perfecta, según el narrador, Rafael Hitlodeo, de quien se dice que era un marinero que había acompañado a Américo Vespucio en sus viajes de exploración por el llamado «Nuevo Mundo». En la segunda utopía literaria que se escribió, el Sueño de Juan Maldonado (1541), el viaje del protagonista a la Luna termina con su aterrizaje en América, donde toma contacto con una sociedad cristiana perfecta entre los indígenas, antes de despertar de su sueño para contarlo todo en su Castilla natal1.

Los ejemplos de esta vinculación temprana entre América y la utopía se podrían multiplicar refiriéndose a obras de los siglos siguientes (La ciudad del sol, de Tommaso Campanella, de 1603; La Nueva Atlántida, de Francis Bacon, de 1627; La república de Océana, de James Harrington, de 1656, entre otras). Pero es una vinculación que va mucho más allá de estas utopías literarias, que expresaban los sueños elitistas de poner orden en la sociedad en una época de grandes transformaciones. Los europeos que emigraban a América albergaban otros sueños, inspirados por lecturas de la Biblia y de los clásicos grecorromanos, o bien por mitos populares de abundancia y libertad. El viaje hacia América –viaje en el espacio– constituyó durante mucho tiempo un viaje en el tiempo, un viaje hacia el futuro que cada uno quisiera construir individual o colectivamente. Pronto, el «Nuevo Mundo» fue también el lugar donde imaginar un nuevo comienzo para construir ciudades perfectas, reinos ilustrados, comunidades alternativas de inspiración política o religiosa… en definitiva, utopías concretas que iban más allá del texto escrito y se plasmaban en acciones y vivencias.

No es raro que se estableciera una afinidad electiva entre América y la utopía. Ambas eran características de la modernidad que había echado a andar desde el Renacimiento: dos componentes decisivos del «Occidente». La utopía, desbordados sus límites originales como género literario de ficción, había pasado a representar un mecanismo cultural que consistía en pensar futuros alternativos, con gran audacia de la imaginación, y confiar en que ese horizonte se pudiera alcanzar movilizando las acciones necesarias para transformar la realidad: una realidad heredada que ya no se consideraba eterna ni indiscutible. Ese mecanismo cultural, que rompía con el tradicionalismo, se podía plasmar en multitud de fenómenos de campos distintos (movimientos sociales, políticos, artísticos, constituciones, programas, revoluciones). La utopía se había convertido en el gran motor del cambio histórico, y los países americanos constituían terreno propicio para ella, en la medida en que se concebían como espacios por construir, donde eran viables los sueños que en Europa resultaban imposibles. Los revolucionarios europeos lo sintieron así tras el fracaso de la revolución de 1848; desde entonces también buscaron refugio en las Américas exiliados de todo tipo: socialistas, anarquistas, intelectuales perseguidos, minorías religiosas o lingüísticas, campesinos arruinados por la crisis agraria…

Desde comienzos del siglo xx, esa apertura del utopismo hacia América fue asumida con orgullo por parte de intelectuales que integraron la utopía como un componente definitorio de la identidad latinoamericana. Desde Alfonso Reyes hasta Pedro Henríquez Ureña y Germán Arciniegas, desde Silvio Zavala hasta Edmundo O’Gorman, Fernando Aínsa y Horacio Cerutti Guldberg, ha tenido una larga vigencia este argumento según el cual América en general –y América Latina en particular– constituyen un espacio propicio para la producción y el desarrollo de utopías, sean estas externas (proyectadas desde Europa) o autóctonas (generadas por los americanos desde sus propias problemáticas y expectativas). Incluso una historia global de la América Latina contemporánea como la que escribió Héctor Pérez Brignoli en 2010 dedica un capítulo central a las utopías que han guiado la evolución histórica de la región en los dos últimos siglos2.

Naturalmente, el utopismo no es privativo de América Latina ni lo ha sido nunca: está presente en todas las áreas del ámbito cultural occidental –y probablemente también más allá–. Pero para América Latina es algo muy íntimo, reconocible como propio incluso a destiempo, cuando todo parece apuntar en otras direcciones menos esperanzadoras. Hay un utopismo evidente en la Teología de la Liberación, en el indigenismo, en la idea de la integración latinoamericana, en las guerrillas o en la idea más reciente del «buen vivir» (sumak kawsay). Cuando, tras la desaparición de la Unión Soviética, muchos dieron por terminada la era de las utopías con el fracaso de la mayor de las que se había intentado llevar a la práctica en el siglo xx, e incluso algunos proclamaron apresuradamente el «fin de la Historia», desde América Latina surgió el movimiento zapatista de Chiapas para desmentir tanto lo uno como lo otro.

En las universidades y el mundo académico, estos fenómenos relacionados con el utopismo han sido objeto de atención para investigadores de áreas tan diversas como los estudios literarios, la filosofía, la historia, el urbanismo o las ciencias políticas y sociales. Pero fue a partir de los años 70 del siglo pasado cuando tomó forma, por la confluencia de todos esos enfoques, un nuevo campo académico bajo la denominación de «estudios utópicos» (utopian studies en su denominación original en inglés). Esta aparición de un campo especializado en el estudio del utopismo no era independiente de un contexto político y cultural como el que sucedió a las grandes expectativas de 1968: en medio de la crisis de la década de 1970, resultaba evidente la pérdida de referentes de la izquierda en todo el mundo, pues los países del «socialismo real» no representaban ya una esperanza para casi nadie, mucho antes de que cayera el Muro de Berlín en 1989 y de la desaparición de la urss en 1991. La búsqueda de referentes en el ámbito de la utopía tenía sentido en un marco de estancamiento que pedía revulsivos para ilusionar y movilizar.

La paradoja es que ese nuevo campo académico tan productivo surgió de espaldas a América Latina, como algo exclusivo de los países anglosajones, al menos en sus comienzos. Los pioneros de los utopian studies se centraban en experiencias y en autores de Norteamérica, Gran Bretaña y su antiguo imperio. Podían reconocer ocasionalmente la relevancia de las aportaciones de algunos autores franceses, alemanes o italianos, pero siempre insertándolos en un canon del utopismo universal articulado en torno de lo anglosajón y discutido exclusivamente en inglés.

América Latina no formaba parte, ni como objeto ni como sujeto, de aquella nueva aventura intelectual que consistía en rescatar las utopías del pasado, estudiarlas y ponerlas en valor, como forma de ofrecer en el presente otra manera de mirar la realidad, la de pensar utópicamente. Así, por ejemplo, cuando se ha tratado de definir el concepto mismo de «utopía» –algo esencial para acotar un campo de estudios utópicos–, el libro de referencia ha acabado siendo el de la socióloga Ruth Levitas: un libro excelente, pero que ofrece su propia selección de pensadores claves, en la cual el lugar central lo ocupa William Morris3. Mientras que un libro igualmente valioso sobre el tema, pero escrito en español y publicado en Argentina, como fue el de Graciela Fernández, ha pasado prácticamente desapercibido; este libro, sin embargo, aportó una visión del utopismo más sistemática, más atenta a las experiencias políticas que a las ficciones literarias, y siempre con el foco puesto en el espacio utópico por excelencia que es América Latina4.

Adoptar un punto de vista u otro no es indiferente. Los utopian studies de raíz anglosajona nacieron vinculados a la idea de la utopía como subgénero literario (y cinematográfico), un conjunto de textos de ficción que especulaban con mundos posibles y, por esa vía, tal vez educaban el deseo de perseguir transformaciones que acercaran la realidad a esos modelos ficticios. El artículo clásico de uno de los fundadores de este campo, Lyman Tower Sargent, afirmaba esa prioridad del texto escrito, aunque abriendo la puerta a estudiar también el utopismo como un fenómeno más amplio y diverso que las utopías en sí5. Esa genealogía de la utopía, apegada a la etimología del término que lo conecta con el texto de Tomás Moro, relega lo propiamente utópico al mundo de lo ficticio, de los escritos muertos que entretienen con la contemplación de mundos paralelos o consuelan de las miserias de la vida real. Esta forma de convertir la tradición utópica en un museo inofensivo recuerda a la crítica de Karl Marx y Friedrich Engels cuando asentaron su célebre distinción entre un socialismo romántico anterior, que llamaron utópico, y el proyecto revolucionario que ellos mismos planteaban, caracterizado como socialismo científico: por mucho que los precursores (Robert Owen, Charles Fourier, Henri de Saint-Simon) hubieran puesto en marcha la crítica del capitalismo y la búsqueda de modelos alternativos, lo habían hecho imaginando esos mundos ideales sin un análisis realista de los medios para alcanzarlos; por consiguiente, en vez de movilizar la lucha social para la transformación de la realidad, tendían a desmovilizar a las clases trabajadoras consolándolas con la contemplación de esas alternativas puramente imaginarias6. Otros autores volvieron después sobre esa cuestión, denunciando el peligro de que las utopías sirvieran para deleitar, consolar y desmovilizar, y contribuyeran a consolidar el orden establecido en lugar de incitar a superarlo. Karl Mannheim, en su libro Ideología y utopía, negó incluso el nombre de «utopías» a los imaginarios alternativos que, en última instancia, contribuyeran a apuntalar el sistema dominante, clasificándolos como «ideologías» y y reservando la denominación de «utopías» propiamente dichas para las que apuntaran de forma efectiva hacia la transformación de la realidad7.

Dos sociedades científicas dieron forma a este campo de los utopian studies, agrupando a sus investigadores: The Society for Utopian Studies (en Estados Unidos) y la Utopian Studies Society (en Europa, partiendo de una iniciativa británica). A pesar de la tendencia a abrir el foco hacia fenómenos utópicos caracterizados como tales por los historiadores, politólogos y científicos sociales, en ambas asociaciones –y en especial en la europea– es abrumadora la presencia de especialistas en literatura o cine, principalmente en departamentos de estudios ingleses8. Y en ambas la erudición sobre viejas utopías escritas prevalece sobre la reflexión en torno de la utopía como herramienta para cambiar el mundo; tendencia que, por cierto, amenaza con romper la asociación europea tras la escisión protagonizada en 2023 por quienes persiguen un acercamiento más comprometido a los fenómenos utópicos.

Mientras tanto, en América Latina, las utopías han seguido siendo objeto de estudio y reflexión desde perspectivas diversas. La invitación a conectarse mediante la Red Trasatlántica de Estudio de la Utopía (desde 2015) ha hecho aflorar un número bastante elevado de académicos interesados en el tema, 275, la mayor parte de ellos en América Latina. Pensadores e investigadores latinoamericanos han participado también en los congresos anuales de las dos asociaciones angloparlantes de utopian studies. Pero han sido investigadores aislados, que no han formado asociaciones propias equivalentes a las nacidas del ámbito anglosajón ni disponen de revistas propias como la que publica desde 1988 la Society for Utopian Studies en eeuu9.

La hegemonía anglosajona en el nuevo campo interdisciplinar de los utopian studies hizo que quedaran relegadas otras formas de concebir la historia de las utopías, que remiten a otros orígenes, otros ámbitos y otras genealogías. Siempre hubo disidentes, desde luego. Por ejemplo, el libro de 1929 de Mannheim reflejaba ya una genealogía en la cual las manifestaciones más primitivas de la utopía no eran textos de ficción escritos por las elites del poder –como la obra de Moro–, sino revoluciones campesinas como las que sacudieron el centro de Europa en la Baja Edad Media y los comienzos de la Edad Moderna, intentando construir el Reino de Dios en la tierra10. Para hablar de utopías había que partir de ahí, de Thomas Müntzer y de la Guerra de los Campesinos, porque ahí estaba la idea moderna de que el mundo que esbozan nuestros ideales puede alcanzarse en la práctica si luchamos por ello, que el futuro se puede construir mediante las luchas del presente. Esta genealogía que comienza con una revuelta campesina constituye una visión de la utopía completamente diferente de la que la hace derivar de un texto literario de ficción como el de Tomás Moro; a fin de cuentas, este fue concebido como una broma ingeniosa en el diálogo de su autor con Erasmo de Rotterdam, a quien pretendía dejar en evidencia por la ridiculez de perseguir sueños imposibles, como el de la monarquía universal que alentaban los humanistas de la corte de Carlos v. En esta genealogía alternativa, propia de Europa central, la utopía es lucha esperanzada, es movimiento social que cambia el mundo, no es ficción inalcanzable (pues es esto último lo que significa el sutil juego de palabras cultas ideado por Moro a partir de raíces griegas: que el buen lugar, eu-topia, es inalcanzable, porque es al mismo tiempo un no-lugar, ou-topia). En el límite, esta concepción de la utopía como instrumento de construcción de un futuro mejor fue la que inspiró a Ernst Bloch la redacción de sus dos obras claves sobre el tema, El espíritu de la utopía (1918) y El principio esperanza (1938-1947)11.

Pues bien, esta forma alternativa de concebir las utopías como experiencias transformadoras de la realidad –y no como museo de ficciones inocuas– ha predominado entre los autores latinoamericanos, tanto los que se han relacionado con el entorno académico de los utopian studies como los que no. Y quizá sea esta una de las razones por las que no forman parte de la corriente principal de los estudios académicos sobre el tema a escala global. El tópico de América como continente utópico, que los primeros ensayistas utilizaron para una relectura de la época de los descubrimientos geográficos y de la conquista hispano-portuguesa, pasó luego a representar otra cosa: un alegato a favor de una Latinoamérica rebelde, que no se conforma con su presente. Es la vitalidad de los movimientos sociales y del pensamiento crítico la que se celebra al mantener vivo ese tema en los escritos de las últimas décadas del siglo xx y las primeras del siglo xxi. El mencionado libro de Graciela Fernández sobre el concepto de utopía intentó, y en gran medida consiguió, articular una definición propia de lo utópico, fundada sobre las experiencias vividas y no sobre el canon literario12.

Los trabajos sobre el utopismo, como las utopías mismas que estudian, están situados en unas coordenadas concretas que los condicionan, aunque no los determinen completamente: sin duda, las coordenadas espacio-temporales, sociopolíticas y culturales de cada autor explican que sus puntos de vista sean diferentes. Pero eso no significa que todas las visiones tengan el mismo valor o sean igualmente ciertas. Las historias de la utopía que se han venido escribiendo han ignorado de forma casi total a América Latina, poniendo el foco sobre otras zonas del mundo, principalmente Europa y Norteamérica (con preponderancia de los países anglosajones desde que se pusieron en marcha los utopian studies). Se trata de una flagrante amputación de la realidad histórica, que margina uno de los espacios en los que el utopismo fue más activo y productivo a lo largo de más de cinco siglos. Y el resultado no es solo una visión parcial de la tradición utópica, sino además una visión más elitista y menos transformadora, que privilegia las utopías de orden concebidas desde arriba, desde los entornos del poder o sus aledaños.

Existen argumentos para reclamar la centralidad del utopismo latinoamericano, rico tanto en textos como en experiencias, en cualquier historia global de la utopía; pero también para reclamar que ese enriquecimiento de las visiones generales, que incluya a América Latina, sirva para reenfocar la historia de las utopías occidentales como una historia de luchas esperanzadas y no solo de divertimentos cultos en torno de mundos ficticios. Y, por supuesto, hay que reivindicar al mismo tiempo la pertinencia de los discursos que sobre esta materia se han producido y se siguen produciendo en toda América Latina, que merecen la interlocución en pie de igualdad con los «clásicos» anglosajones consagrados por los expertos en utopian studies.

El caso del que venimos hablando, este «olvido» de América Latina en las historias generales del utopismo que se escriben desde fuera de la región, no es una excepción, sino un ejemplo más de un fenómeno general en las ciencias sociales y las humanidades. Los modelos que se elevan a la categoría de universales y que guían los debates teóricos están basados en experiencias europeas o norteamericanas, da igual que sea en ciencia política o en economía, en sociología o en historia. América Latina, si aparece, es a título de excepción, como desviación del relato global que se construye con materiales europeos o norteamericanos. Esto ha seguido siendo así hasta nuestros días, y los utopian studies no constituyen una excepción.

Al reivindicar no solo que se incluya a América Latina en el objeto de estudio cuando se trate de dar visiones generales, sino que además se le conceda una posición central, por el protagonismo de la región en la historia de las utopías, se está proponiendo un giro que tiene sus riesgos. No se nos puede ocultar que la insistencia en hablar de América como el continente de la utopía conlleva muchas veces un cierto esencialismo: algo así como una complacencia con una supuesta «singularidad» latinoamericana, más idealista que pragmática, siempre radical e inasequible a la desmoralización. Celebrar este estereotipo desde América Latina es desmovilizador y poco productivo: no incita a preguntarse por las razones de los planteamientos utópicos concretos ni a emplearlos como precedentes útiles para pensar el presente, para no recaer en los mismos errores y generar, en cambio, horizontes de futuro capaces de aunar voluntades para una acción colectiva eficaz.

Si, superando esa búsqueda de identidades esenciales, situamos históricamente las experiencias utópicas y las entendemos desde su contexto, el utopismo se nos aparecerá como lo que ha sido: un gran motor del cambio histórico acelerado en los siglos de la modernidad. Ya se plasme en textos escritos, en vanguardias artísticas, en proyectos urbanos, en constituciones o programas políticos, en movimientos sociales o en comunidades alternativas, el mecanismo es siempre el mismo: identificar los problemas claves del mundo real en el que se vive; idear una forma distinta de convivir en la que esos problemas queden superados; convencer y entusiasmar a la gente con esa posibilidad de un futuro mejor; y poner en marcha acciones colectivas concretas para avanzar en la dirección de ese objetivo. El horizonte de esperanza que así se traza resulta muy difícil de alcanzar, aparentemente imposible, de ahí que se aplique el término «utopía», que durante mucho tiempo no significó otra cosa que «plan, proyecto, sistema o doctrina que halaga en teoría, pero cuya práctica es imposible», como sostuvo hasta finales del siglo xx el Diccionario de la Real Academia Española13. Y de ahí también que la historia de las utopías se nos presente muchas veces como una historia de fracasos encadenados uno detrás de otro, pues lo normal es que los objetivos máximos de la utopía no se realicen completamente, o al menos no de forma inmediata. No obstante, si se mira un poco más allá de esa lectura conservadora que se regocija con cada fracaso de los proyectos utópicos, se verá que las utopías sirvieron para indicar una dirección en la que orientar las acciones, permitieron avanzar en esa dirección, proporcionaron lecciones valiosas para el futuro, tal vez alcanzaron objetivos parciales y, a veces, solo a veces, se plasmaron a la larga en un éxito definitivo. Un mínimo de perspectiva histórica al evaluar las experiencias humanas, incluso las de la propia vida de cada persona, permite concluir que muchas de las cosas que parecían irrealizables en un momento pasado han acabado siendo realidad, o al menos entrando en la discusión de las opciones posibles, años más tarde. La afirmación de Victor Hugo según la cual las utopías de hoy serán las realidades del mañana refleja esta visión histórica de la utopía como realidad en el tiempo14.

En definitiva, no se trata solo de recuperar desde América Latina nombres y obras significativas para un nuevo canon global del utopismo, más descentrado y más polifónico, sino también de algo más importante: alejar al utopismo latinoamericano de los estigmas que le han venido atribuyendo la mirada colonial exotizadora u otras visiones esencialistas que suponen algún tipo de singularidad sociocultural volcada hacia la radicalización y la violencia. Por el contrario, el utopismo latinoamericano −tanto el del pasado como el del presente− ha de situarse en el eje central de una modernidad que quiso avanzar esbozando horizontes utópicos y que así impulsó el cambio histórico, tanto de América como de Europa.

América fue, incluso antes que un territorio, un concepto, como lo fue la utopía; y ambos conceptos formaron parte del arsenal con el que, desde los inicios de la modernidad en el siglo xvi, se repensó la realidad como resultado de las acciones humanas, de la orientación de estas en una u otra dirección. América Latina proporcionó, como la utopía, horizontes para pensar mundos mejores, que unas veces salieron bien y otras descarrilaron, pero siempre abrieron espacio para la acción humana, finalmente liberada del peso de la tradición o la inevitabilidad de los designios divinos. Es esa modernidad radical la que merece la pena recuperar, y no permitir que se vaya por el desagüe de la historia, arrastrada por la corriente de crítica a la modernidad y a la decepcionante idea de progreso. Una modernidad reflexiva, consciente de las implicaciones que tiene cada propuesta de cambio, estará en condiciones de rescatar la utopía como herramienta prioritaria para plantear escenarios alternativos y ensayar su funcionamiento. Y ahí América Latina tiene mucho que ofrecer, desde una tradición utópica enormemente rica, plural y preñada de futuros.

El utopismo como rasgo propio de la cultura latinoamericana –y, por tanto, de sus modelos políticos y sus movimientos sociales– sigue teniendo sentido como invitación a romper los límites convencionales del pensamiento y de la acción. En una región con problemas sociales persistentes, que aún busca su lugar en el mundo, resulta necesario creer que no está todo escrito, que el futuro está por definir, y que se pueden soñar escenarios utópicos. Como sugirió Zygmunt Bauman en su libro póstumo, una actitud utópica hacia el futuro y crítica hacia el presente requiere mirar hacia el pasado y tomar en serio los múltiples senderos que no se transitaron en su momento, cuando –tal vez– se tomó el camino equivocado que nos ha traído hasta la situación actual15. El utopismo se presenta entonces como un arsenal potentísimo de ideas y de soluciones que están por ensayar. Pero es que, incluso cuando las propuestas utópicas del pasado no sirvan para aplicar mecánicamente a los problemas que tenemos planteados ahora, sí servirán para educar en una actitud y una forma de pensar que no se detenga ante la aparente inamovilidad del orden establecido. No cabe duda de que pensar utópicamente y actuar con la fe de los utópicos resulta imprescindible en una época en la que el «pensamiento único» parece haber impuesto su pretensión de que no hay alternativas a lo existente; y lo existente es un mundo extremadamente desigual, excluyente, irracional y plagado de tendencias autoritarias, en el que incluso parece dudosa la posibilidad de supervivencia del género humano a mediano plazo. La esperanza es la clave de la movilización, y esta, del cambio. El utopismo latinoamericano, reactivado y difundido a los cuatro vientos, está en condiciones de ofrecer esas esperanzas y de promover los cambios necesarios.

Nota: este artículo fue escrito en el marco del proyecto de investigación «Utopías trasatlánticas: imaginarios alternativos entre España y América (siglos XIX-XX)», PID2021-123465NB-I00, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación del Gobierno de España, financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/ y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) «Una manera de hacer Europa».

1. La obra de Maldonado, escrita originalmente en latín –como la de Moro– está traducida al español en Miguel Avilés (ed.): Sueños ficticios y lucha ideológica en el Siglo de Oro, Editora Nacional, Madrid, 1981.

2. H. Pérez Brignoli: Historia global de América Latina. Del siglo XXI a la independencia, Alianza, Madrid, 2018.

3. R. Levitas: The Concept of Utopia, Peter Lang, Berna, 1990.

4. G. Fernández: Utopía. Contribución al estudio del concepto, Suárez, Mar del Plata, 2005.

5. L. Tower Sargent: «The Three Faces of Utopianism» en Minnesota Review vol. 7 No 3, 1967, y «The Three Faces of Utopianism Revisited» en Utopian Studies vol. 5 No 1, 1994.

6. K. Marx y F. Engels: Manifiesto comunista [1848], Alianza, Madrid, 2001, cap. 3; y F. Engels: Del socialismo utópico al socialismo científico [1880], Ricardo Aguilera, Madrid, 1969.

7. K. Mannheim: Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento [1929], FCE, Ciudad de México, 1987.

8. Para un relato de los orígenes de este campo de los utopian studies, partiendo del mundo anglosajón, v. Martín P. González: «Una historia sobre las historias de la utopía: en torno a la construcción de un campo académico» en Historiografías No 20, 2020. La geografía de los componentes de la Utopian Studies Society/Europe se puede intuir a partir del mapa parcial que la asociación ofrece en su página web: https://utopian-studies-europe.org/map/.

9. Utopian Studies, editada por Penn State UP.

10. K. Mannheim: ob. cit.

11. E. Bloch: Geist der Utopie, Duncker und Humblot, Múnich-Leipzig, 1918 y El principio esperanza, 3 vols., Trotta, Madrid, 2004.

12. Desde el grupo de investigación histopía hemos tratado también esa cuestión del utopismo latinoamericano como maquinaria de transformación de la realidad en libros como J. Pro (ed.): Utopias in Latin America: Past and Present, Sussex Academic Press, Brighton, 2018; J. Pro, Monika Brenišínová y Elena Ansótegui (eds.): Nuevos mundos: América y la utopía entre espacio y tiempo, Iberoamericana / Vervuert, Madrid, 2021; o J. Pro, Hugo García y Emilio Gallardo: Utopías hispanas: historia y antología, Comares, Granada, 2022.

13. Hasta la edición de 1992 no se modificó esa definición para reconocer otro uso más positivo del término, como «plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación». Real Academia Española: Diccionario usual de la lengua española, Espasa-Calpe, Madrid, 1992.

14. V. Hugo: Los miserables [1862], Alianza, Madrid, 2013, 3ª parte, libro 4, cap. i.

15. Z. Bauman: Retrotopía, Paidós, Barcelona, 2017.

Juan Pro

Fuente: https://nuso.org/articulo/309-america-latina-la-utopia-y-los-utopian-studies/

Foto tomada de: https://nuso.org/articulo/309-america-latina-la-utopia-y-los-utopian-studies/

La segunda Emancipación de Enrique Dussel..La Patria Grande de Don Simón Rodríguez..

Que maravilla.

Ya no me siento tan loco,diciendo que Colombia,tiene el conocimiento y los recursos,para construir el mejor sistema de salud del planeta.