Los eclipses, por ejemplo, no dependen de ciertas veleidades de seres sobrenaturales, como muchos lo creyeron en el pasado, sino del “gobierno” de las leyes de la naturaleza cósmica. En la Antigüedad resultaba viable atribuir los “arrebatos de la naturaleza” a un nutrido panteón de deidades, tanto traviesas como malévolas. Fue el deslumbramiento ante la realidad, acompañado por la ignorancia y el ánimo siempre dispuesto a buscar explicaciones a cada una de las cosas, lo que condujo a inventar diferentes dioses que dominaban, a su vez, cada uno de los diferentes hechos determinantes de la naturaleza. Cuando los dioses estaban satisfechos imperaban paz y tranquilidad. En cambio, cuando estaban disgustados, venían sequías, guerras, pestes, afugias y desastres. Sin embargo, dicho modelo explicativo empezó a derrumbarse con las centradas opiniones de Tales de Mileto (624-546 a. C.). Surgió entonces la idea de que la naturaleza sigue unos principios consistentes que podrían ser descifrados. Fue Tales de Mileto ([1]) quien formuló por primera vez que el mundo podría ser comprendido sin la necesidad de recurrir a las interpretaciones teológicas o míticas.

En nuestro tiempo, a la hora de tomar explicaciones o determinaciones, casi todos creemos que tenemos suficientes elementos que son basados en los fundamentos de la Razón. No obstante, muchas veces creemos que las cosas son lo que parecen según la percepción de nuestros sentidos. De esta manera incurrimos en una visión o en un modelo ingenuo de la realidad. Sin pensarlo, llegamos a creer que la realidad nos cuenta o muestra como es en sus determinaciones más íntimas. En muchas veces, las apariencias, como lo dice el viejo refrán, son tramposas. Son pocos los individuos que admiten “libremente” que han asumido explicaciones o tomado decisiones abiertamente “irracionales”.

El camino del conocimiento de las leyes de la naturaleza y la sociedad ha sido largo y tortuoso. No solo por las grandes dificultades teóricas y técnicas para desentrañarlas, sino porque también han existido intereses funestos para no conocerlas. Para ocultarlas o invisibilizarlas. Fue el jonio Pitágoras (580-490 a. c.) quien formuló la primera ley de la naturaleza: el cuadrado de la hipotenusa (el lado más largo) de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (los otros dos lados). También descubrió que el número de vibraciones por segundo de una cuerda (de instrumentos musicales), que vibra bajo una determinada tensión, es inversamente proporcional a su longitud. Esto explica por qué en una guitarra las cuerdas más cortas producen un tono más elevado (sonido agudo) que las cuerdas más largas. Luego, apareció Arquímedes (287-212 a. C.) quien fue el físico más eminente de la Antigüedad. Agregó tres leyes que siguen siendo sustantivas en la Física clásica: la ley de la palanca, la ley de la flotación y la ley de la reflexión. A la lista de aportantes al conocimiento científico de la naturaleza y la sociedad agregamos nombres como los de Anaximandro (610-546 a. C.), Empédocles (490-430 a. C.), Demócrito (460-370 a. C.), Aristarco (310-230 a. C.), Galileo (1564-1642) Kepler (1571-1630), Descartes (1596-1650), Newton (1642-1727), Laplace (1749-1827), Darwin (1809-1882), Marx (1818-1883), Einstein (1879-1955) y otros que harían la lista interminable.

Uno de los afanes más importantes del hombre, como especie, tanto en la Filosofía como en el resto de las ciencias, ha girado, y girará, en torno a una simple pregunta: ¿Quiénes somos? Una pregunta que desde la antigüedad ha desatado cientos de respuestas, y, sin embargo, ha generado nuevas dudas, nuevas perplejidades y… nuevas preguntas. Una pregunta que en realidad sólo puede ser respondida cuando se engloba en otras preguntas, dado que para las preguntas que son generales, por regla general, les encontramos respuestas que son limitadas; en cambio, para las preguntas que son limitadas, les encontramos respuestas cada vez más generales, debido al reconocimiento de diferentes modelos de integración (entre y dentro) de las ciencias, tanto en las naturales como en las sociales.

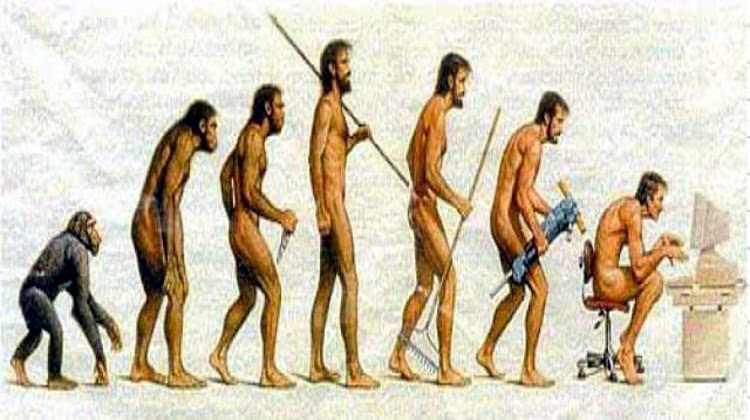

De esta manera podemos seguir preguntando: ¿Por qué hay algo en lugar de la nada? ¿Qué explica la existencia de ese algo? ¿Por qué sólo determinadas leyes y condiciones han permitido la vida en el Universo? ¿De dónde viene la idea de que existe algo más allá de la existencia biológica? Es David Lewis-Williams (La Mente de la Caverna. 2005) quien manifiesta que la esencia mental (marco mental) del ser humano tiene una “incómoda dualidad”: el conocimiento racional acompañado de la creencia irracional: porque todavía somos una especie en transición evolutiva. O como lo ha dicho Bruce M. Hood ([2]): “Desde el principio, los humanos hemos tenido una mente preparada para lo sobrenatural”. En principio podríamos decir que en las sociedades modernas o postmodernas no deberíamos tener la necesidad de hacer uso de chamanes o sacerdotes o pastores para establecer una comunión con lo intangible o lo extraño. Dice el mismo Hood que “armados con la ciencia y la tecnología moderna, podemos predecir y controlar nuestra vida sin la ayuda sacerdotal o pastoral. Incluso podemos hacer explotar una montaña entera con sólo oprimir un botón. No tenemos que rezar o hacer sacrificios para controlar muchos aspectos de nuestro futuro. Podemos medir, examinar y documentar el mundo. O destruirlo como está ocurriendo por efecto del calentamiento global. Quizá el hombre prehistórico creyera en lo sobrenatural, pero entonces no contaba con la ventaja de las ciencias modernas para explicar lo que era algo inaccesible. La humanidad ha salido de la oscuridad a una era luminosa (tecnológica y científica) aunque también trágica. Sin embargo, a estas alturas deberíamos haber dejado atrás la mente de la caverna…”. Lamento tener que decir que esto aún no ha ocurrido así.

A pesar de nuestra pasmosa comprensión del Universo; a pesar de que cada día que pasa, en nuestras universidades y centros de investigación se conocen más detalles minúsculos de la naturaleza y la sociedad; a pesar de que reconocemos la existencia de muchas galaxias y el ámbito de lo subatómico; a pesar de todo este conocimiento o gran sabiduría, las creencias en lo sobrenatural (antinaturales y anticientíficas) siguen siendo muy comunes. ¿Por qué no se hace caso de lo que dicen y demuestran los científicos?

En una encuesta Gallup realizada en EEUU (2005), se reveló que tres de cada cuatro personas adultas albergaban al menos una creencia sobrenatural secular. En el periódico El Tiempo (1 de marzo de 2015) se publicó una información que decía que en Alemania había (para ese año) 574 casos de sarampión de los cuales el 90% no se había vacunado. Y el hecho se debía a la existencia de un movimiento “anti-vacuna” que, de hecho, no creía en el efecto seguro y efectivo de dicho avance científico-técnico. Pero el asunto no termina con este caso: buena parte de la población humana no cree que el hombre sea el responsable del cambio climático que calienta cada vez más el planeta; todavía buena parte de la gente es escéptica ante los alimentos transgénicos a pesar que el 90% de los científicos los consideran seguro; la mediación de los intereses políticos o religiosos prima ante las razones que hoy ofrecen las ciencias en el manejo de los Estados; menos de la mitad de la población mundial (35%) considera a la teoría de la evolución de las especies como algo factible, el resto, 65%, prefiere dar paso a las diferentes teorías creacionistas. Los ejemplos serían infinitos. Es casi como decir que en la época de la sociedad de la información científica se explayan aún más las explicaciones basadas en las creencias populares, las seudo-ciencias y las diferentes doctrinas religiosas. Incluso, de este indeseado efecto no se escapan, en cierto sentido, los mismos hombres y mujeres de ciencia. Es tal vez por eso que el 50% de los científicos del mundo cree que las ciencias pasan hoy por un mal momento: una especie de arropamiento oscurantista cuando tenemos a mano el suiche de la luz. La llama de las ciencias parpadea y los demonios aprovechan para agitarse, nos insinuaba Carl Sagan.

Nada parece autorizarnos a pensar o decir que el hombre tiene una “naturaleza” en el mismo sentido que otros seres vivientes (bacterias, vegetales, animales, etcétera), o aun peor, que las cosas inanimadas. En este caso, el QUÉ somos ayuda a aclarar el QUIÉNES somos, bajo la afirmación de que en el campo de las ciencias la primera regla de oro es que no se permite hacer trampas: ni con las ideas ni con los hechos. El determinante moral y ético establece que cuando hacemos trampas en el conocimiento todos terminamos perdiendo; y, el que las hace, simplemente se suicida bajo el efecto de la ignorancia o la estupidez del fanatismo.

Si nos atenemos básicamente a las consideraciones biológicas del hombre (componente genético, estructuras somáticas, etcétera), lo confinaremos en un callejón sin salida, en el que terminaría bajo una categorización zoológica, tal cual ocurre en el reino de la animalidad. Como si no fuese cierto que “nuestros instintos” han sido subordinados (no desaparecidos) por determinantes fenómenos regidos por las leyes de naturaleza social. Al nacer, estamos programados como “seres biológicos” (programación genética, fisiológica, etc.), pero no como “seres humanos”. Lo que de verdad nos “humaniza” no son nuestros instintos, sino nuestro “mundo simbólico” (artificial-cultural), un mundo de “otra naturaleza”, en la que aprendemos a nadar como peces en el agua en cada día en que lo humano se hace más responsable de nosotros. Un mundo en el que no sólo vivimos, sino en el que podemos dirigir con conocimiento y voluntad nuestro destino.

No parece extraño que en las discusiones habituales, con inusitada frecuencia emerjan tipos de interrogantes como el que motiva este trabajo. En todas las disciplinas enseñadas en los claustros universitarios (aunque el tema tiene pertinencia desde la primaria) este es un tema que se torna inevitable, particularmente, cuando se trata del abordaje del objeto de aquellas disciplinas que pretenden caracterizar (explicar, comprender, etcétera) el origen y la naturaleza del hombre, o lo que es lo mismo, de la especie humana.

Sin embargo, no es nada sencillo contestar sobre el origen y la naturaleza humana desde las ciencias, sin abordar dos planos de la misma realidad: lo natural-genético y lo natural-social. En este caso partiremos de la opinión señalada por John Stuart Mill cuando afirmaba que todas las cosas que existen en el Universo tienen naturaleza propia (lo que no quiere decir necesariamente que sean de la misma clase), es decir, su propia forma de ser y de comportarse en razón de sus propiedades cuanti-cualitativas. En este sentido, hasta las llamadas monstruosidades tienen también sus propias normas que son biológicas. En el caso de lo humano reconocemos una “especie de continuidad natural” entre la biología y la sociedad. Es decir, la premisa de todo ser humano es su corporeidad: lo biológico. Lo social es su naturaleza. Lo que tipifica.

¿Dejamos acaso de ser seres “naturales” por el hecho de estar bajo un mundo de leyes simbólicas o artificiales que han sido construidas por nosotros mismos? Acaso la artificialidad no tiene también sus propias leyes (geno-morfo-estructurales) que son naturales. Digamos que nuestra actual naturaleza (que se debe a una extensión distinta de nuestra primigenia naturaleza biológica), ha superado al resto del mundo viviente porque ha construido una trama de mediaciones que no dependen de las leyes de la Biología (Zoología, Ecología, Etología, etcétera), sino de las formas que han ido adquiriendo las relaciones entre los hombres: las relaciones sociales de producción y, consecuentemente, el desarrollo tecnológico. Esa es nuestra actual naturaleza, de la cual no podemos desprendernos como si fuese cualquier capa externa de una cebolla[3]. Nuestra herencia biológica es una de las dimensiones necesarias para poder hablar de lo humano (premisa de cualquier forma de humanidad), porque no es entendible que existan sociedades sin la materia corporal de las personas; la sociedad está compuesta por individuos o grupos “de carne y hueso”; es, por lo tanto, la corporeidad el punto de partida para explicar nuestro origen, existencia y evolución, tanto así, como cuando K. Marx se refería a la naturaleza en relación con el orden social: “es la primera fuente de todos los medios y objetos de trabajo”, pero también es bien cierto que no es precisamente la naturaleza biológica la que determina los rasgos más sobresalientes de la llamada “naturaleza humana”, dado que evolutivamente emergió una nueva naturaleza basada en leyes de la social. Una especie, por decirlo de alguna manera, de una “segunda naturaleza” que contrapone en sus creadores una nueva esencialidad que es radicalmente propia si se compara con las otras especies.

En tanto el hombre actúa conscientemente sobre la naturaleza (aunque es cierto que muchas veces en contra), modifica al mismo tiempo su propia naturaleza. La dialéctica relacional de sujeto-objeto es, en este caso, una relación de las partes constitutivas de la naturaleza global. Así ha sido y lo será siempre. Una relación de medio-fin-medio. Al menos esto ocurrirá mientras existamos como especie y población. Si el hombre es configurado en sus inicios por las circunstancias, hoy el hombre configura humanamente dichas circunstancias… Si el hombre es social por naturaleza, sólo desarrollará su verdadera naturaleza dentro de la sociedad y la potencia de su naturaleza debe medirse no por el poder del individuo aislado, corpóreamente hablando, sino por el poder de la colectividad social a la que pertenece.

Nada puede ser hecho por el hombre sin someterse a la “contaminación” de una serie de relaciones sociales. Muchas derivaciones que aun arriesgadamente podríamos llamar que son “instintivas” (comer, sexo, distribución espacial, etcétera), no se resuelven a través de los instintos, o de las conductas de tipo animal, sino por medio de una trama de relaciones o normas que no son biológicas: son relaciones económicas, culturales, morales, religiosas, políticas, jurídicas, entre otras.

¿Tiene entonces sentido clamar, por ejemplo, por un retorno a una sexualidad humana natural (estrictamente procreativa) como existe en el reino animal? ¿No se trata acaso de un residuo de inspiración religiosa para mantenernos encasillados en un destino conforme a ciertas “conductas” imperecederas de la especie? ¿Acaso la institución matrimonial de carácter heterosexual, defendida a capa y espada por la religión católica como una “norma natural”, no ha sido obra “artificial” de los humanos? ¿Acaso respetar a los ancianos y niños tiene un sustento en la “naturaleza animal”? ¿Cómo haríamos para quitarnos la infinitud de pautas culturales en torno a la sexualidad y la alimentación en los humanos? Si preguntásemos a un león dominante, que estrena nueva familia de leonas, nos llevaríamos con seguridad una desagradable sorpresa al observar que lo primero que hace, una vez ha derrotado al anterior macho dominante, es eliminar por propia cuenta a los cachorros para poder estimular a las hembras a procrear una nueva camada: la suya. Y, ¿qué diríamos entonces de la superioridad social o política de algunos hombres y familias, basada en un poder económico, curiosamente considerada desde muchas orillas “tan natural” como cualquier día soleado o como cualquier colmena de abejas? Aunque suene duro decirlo, la genética humana ha sido condescendiente o contemplativa con la antropofagia, el canibalismo, el incesto, el homosexualismo, el lesbianismo y una variedad de formas relacionales para la construcción de lo que llamamos con cierto orgullo “la familia” y/o “la sociedad”. Sin embargo, en lo que existe en las diferentes partes del planeta no existen conductas o comportamientos típicos de la especie, como comúnmente se pretende.

Es imposible definir al hombre como superposición de nuevas y más complejas características, todas sobre una primera reconocida siempre como “natural”. Todo hombre, y lo fabricado por él, es indiscutiblemente natural… solamente que es de una naturaleza mucho más compleja, cualitativamente superior, que ha resultado de una larga y tenaz evolución, por lo tanto, bien distinta a la naturaleza que la antecede. El sello de lo social se encuentra en lo más profundo de sus manifestaciones. Lo natural (lo biológico) y lo adquirido (lo social, lo psicológico, que también son eventos naturales pero cualitativamente distintos), han hecho de sí mismos un amasijo que no es posible desbaratarse para encontrar algo estrictamente humano que sea similar al mundo de la animalidad, ni siquiera en el caso de comparársele con las formas simiescas superiores, con las cuales tenemos muchas más razones de afinidad o de parentesco. Lo más natural de los humanos es no serlo nunca del todo. Luce mucho más aceptable el reconocerle la existencia de una naturaleza diferente: la social. Nuestro estado natural originario, la animalidad, es cosa del pasado, aunque sea objeto de estudio en el presente.

También es notorio que cuando tenemos prejuicios ideológicos rehuimos de inmediato del incomodo escalpelo que se requiere en el conocimiento profundo de lo humano. Una actitud contraria significa admitir la importancia de la crítica racional (raciocinio), de la argumentación y la contra-argumentación, de la demostración tanto lógica como fáctica, como herramientas necesarias para poder auscultar complejidades y perplejidades cognoscitivas. Parece ‘natural’ entonces que en sociedades típicamente tradicionales emerja toda clase de recelos ante las ciencias, soportados en un conocimiento prejuiciado, metafísico, particularmente de tipo religioso, en contraste al rigor sistemático y metódico del conocimiento científico. Hasta el extremo de que cuando afirmamos que la capacidad crítica aportada por las ciencias “hace al hombre”, algunos prefieren mantenerse en particulares formas de saber (predeterminadas, transcendentales, fijistas, etcétera), como presunción explicativa, basada en una fuerza iluminadora sobre la compleja naturaleza de la especie humana y del resto de los animales y cosas que, en primera y última instancia, las determinan.

La profundidad y amplitud de una teoría explicativa de la realidad se puede apreciar directamente a la luz de la calidad y cantidad de interrogantes que resuelve, de la complejidad y número de problemas que permite abordar de forma explicativa o resolutiva. La explicación científica se alcanza cuando se observa el grado en que las explicaciones ‘reproducen al objeto’ de estudio o de investigación, el cual es tratado como una totalidad orgánica e histórica, es decir, cuando se logra encontrar leyes o principios de los fenómenos, especialmente aquellas o aquellos que ‘gobiernan’ su existencia y transformación (desarrollo), vale decir, la transición evolutiva de una cosa a otra, de una forma a otra, de un orden a otro (Samaja. 1979). En pocas palabras: cuando hay plena coincidencia o correspondencia entre lo que pensamos de una cosa y la cosa misma.

Debido al innegable interés de muchos estudiantes (aun en aquellos casos que manifiestan cierta contrariedad con los planteamientos que respaldan una evolución natural y social del hombre), tomé la decisión de escribir este trabajo, con el único propósito de ofrecerlo como un material de estudio (introductorio) sobre el embarazoso tema que por desgracia aún se discute: me refiero al proceso evolutivo de los seres humanos. Pienso que sin resolver la pregunta ¿quiénes somos? muchas profesiones o carreras tendrán visibles dificultades para llevar a cabo una comprensión e instrumentalización científica de su objeto de trabajo. Como en efecto ha venido ocurriendo.

CARLOS PAYARES GONZÁLEZ: Odontólogo y Sociólogo. Universidad de Antioquia. Profesor Catedrático en las Facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Empresariales y Económicas. Universidad del Magdalena. Santa Marta. 2008. [email protected]. Participó como correctora de estilo la estudiante de Antropología de la Universidad del Magdalena Verónica Meléndez Charris.

NOTAS

[1] Tales de Mileto es una ciudad que hoy forma parte de Turquía occidental.

[2] Hood, Bruce. Sobrenatural. Por qué Creemos en lo Increíble. Norma. Bogotá. 2009.

[3] F. Savater en su obra las Preguntas de la Vida (2002) manifiesta en este sentido que “todo es fabricado y todo es natural en el hombre, como se quiera decir, en el sentido de que no hay una palabra ni una conducta que no deba algo al ser puramente biológico y que al mismo tiempo no se hurte a la sencillez de la vida animal, no desvíe de su sentido las conductas vitales, por una especie de escamoteo y por un genio del equívoco que podría servir para definir al hombre. Por mucho que buceemos hacia el fondo natural de los humano, siempre hayamos el sello de la cultura mezclando lo adquirido con lo innato, del mismo modo, no hay forma de aislar ninguna actitud o perspectiva cultural que no huela a zoológico, a condicionamiento simiesco. Lo más natural en los hombres es no serlo nunca del todo.”. De dicho autor hemos extraído la metáfora de la cebolla en cuanto a la sobreposición dimensional de la naturaleza humana.

Deja un comentario