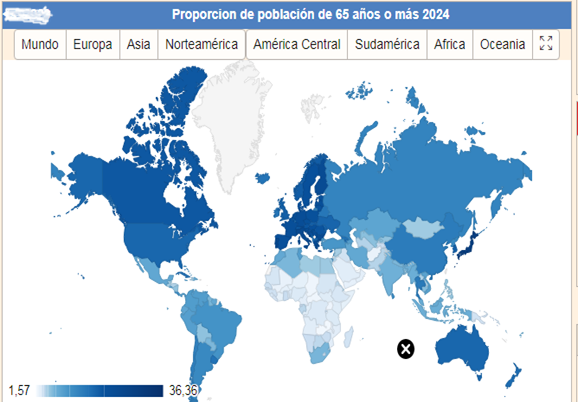

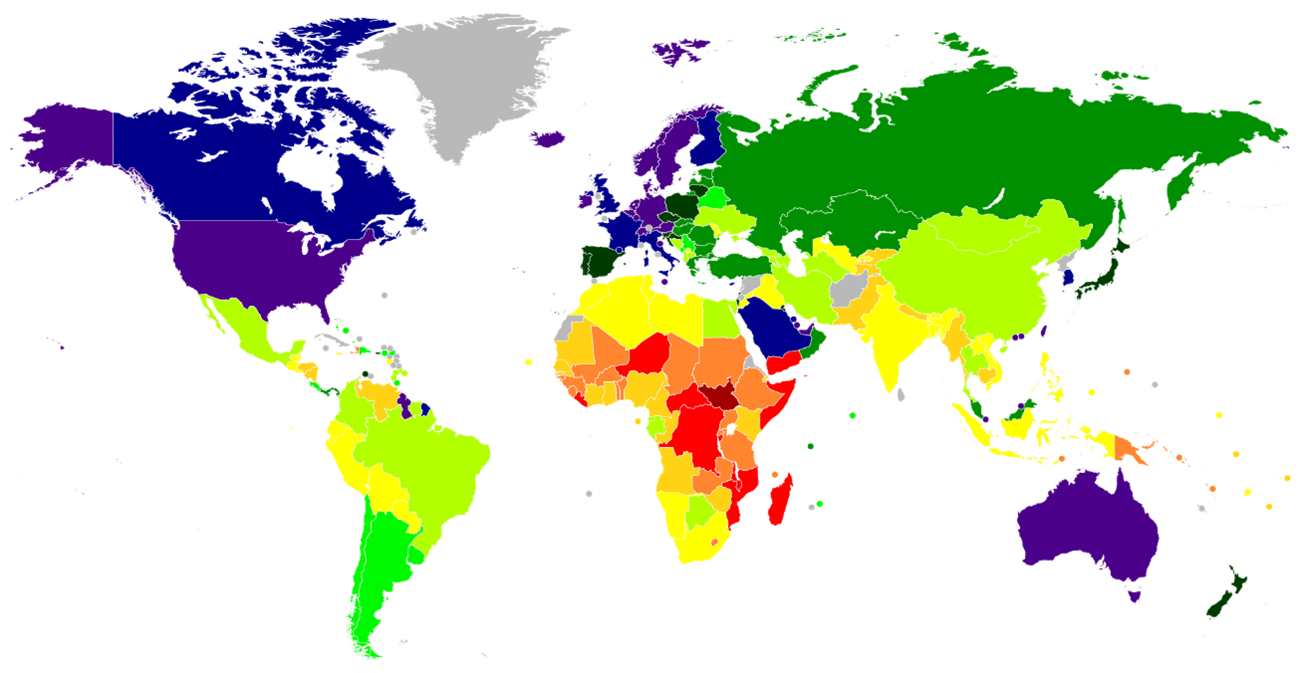

Los cambios y tendencias en las estructuras poblacionales, ingreso per cápita y bienestar social en el mundo son desiguales, están correlacionados y dependen del grado de desarrollo alcanzado por cada país (mapamundis 1 y 2).

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion?anio=2024

Países del mundo por PIB per cápita (dólares estadounidenses) en 2025

Países o territorios por PIB (PPA) per cápita (dólares estadounidenses) en 2025. >$70,000 $60,000 – $70,000 $50,000 – $60,000 $40,000 – $50,000 $30,000 – $40,000 $20,000 – $30,000 $10,000 – $20,000 $5,000 – $10,000 $2,500 – $5,000 $1,000 – $2,500 <$1,000 Sin datos

La OIT ha pronosticado que el declive económico, el envejecimiento y reducción de la población, el aumento de los grupos vulnerables y la presión sobre el gasto público causaran aumentos insostenibles de los gastos en pensiones, atención médica, subsidios y cuidados a largo plazo, amenazando con una elevación inmanejable de los déficit fiscal (en Colombia, para 2025, en relación al Pib, el desequilibrio fiscal se estima en 8% y la deuda pública en 65%) y el colapso financiero de los sistemas de seguridad social, asistencia pública y empleo. A continuación se estudia estas tendencias en Colombia.

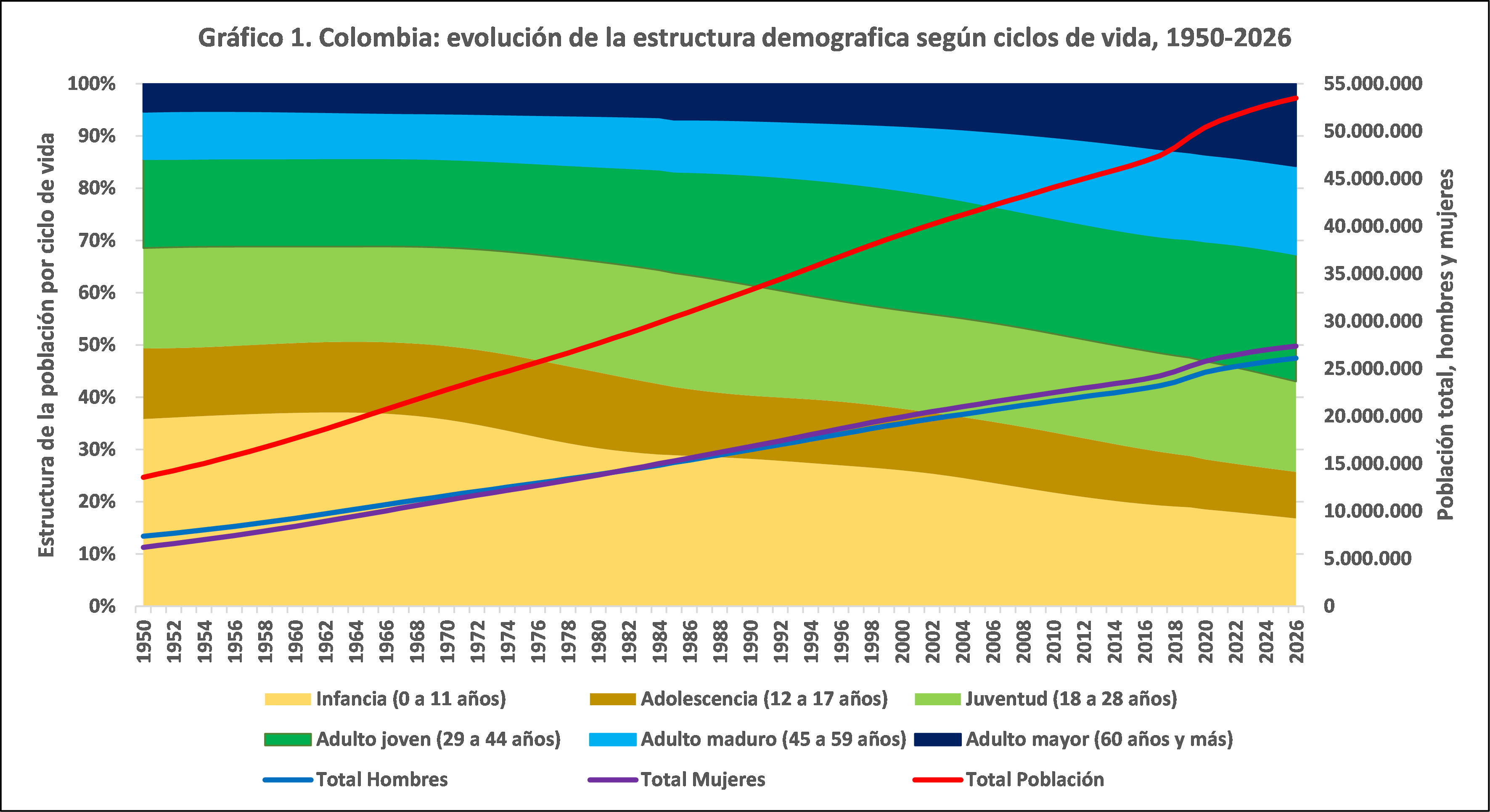

Evolución de la estructura demográfica según ciclos de vida.

Durante el período 1950-2026, según estimativos oficiales del Dane, la población de Colombia aumenta de 13,6 millones a 53,5 millones, esto es, se multiplica 3,9 veces. Debido a la violencia homicida que afecta a los hombres (de cada 10 asesinatos, nueve son hombres, según Medicina Legal), durante las últimas tres generaciones los hombres aumentaron 3,5 veces, factor inferior al de las mujeres que aumentaron 4,4 veces. Para 2026 el número de mujeres se proyecta en 27,4 millones y los hombres en 26,1 millones.

En 1950, los habitantes aumentaban a una tasa anual de 2,5 por ciento; en los años 1959-1962 el índice de crecimiento se elevó a 2,8, posteriormente inicia un descenso continuo que llega a uno por ciento en 2023; en 2024 la tasa de expansión fue de apenas 0,9 por ciento anual, 0,8 en 2025 y para 2026 se estima en 0,7 (gráfico 1).

La estructura poblacional colombiana, según ciclos de vida, se ha transformado radicalmente durante los últimos 77 años (gráfico 1). Un ciclo de vida es una serie de etapas por las que atraviesa un ser vivo a lo largo de su existencia, incluyendo nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el ciclo de vida reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes. El ciclo vital puede dividirse en diferentes etapas del desarrollo: infancia (0-11 años), adolescencia (12-17 años), juventud (18 – 28 años), Adulto joven (29 a 44 años); Adulto maduro (45 a 59 años); y Adulto mayor (60 años y más):

Fuente: elaboración del autor con base en Dane, proyecciones de población

Durante el período 1950-2026, los tres grupos más jóvenes de la población perdieron 25,5 puntos porcentuales de participación en la pirámide demográfica colombiana: Infancia: -19,0; Adolescencia: -4,6; y Juventud:-1,9. Esta caída es compensada por el mayor peso porcentual de las poblaciones más viejas: Adulto joven aumentó 7,3 puntos porcentuales; Adulto maduro: 7,8; y Adulto mayor (60 años y más): 10,4. Los extremos, infancia y adulto mayor, concentran los cambios más significativos.

En 1950, la población más joven representaba el 68,6 por ciento de los habitantes colombianos: Infancia: 35,8; Adolescencia: 13,5; y Juventud: 19,2; para el año 2026, los más jóvenes pasaron a aportar a la población total el 43,0 por ciento; en su orden: 16,8; 8,9 y 17,3. Para mediados del siglo XX, la población más vieja agrupaba el 31,4 por ciento del total; por grupos la participación era: Adulto joven: 17,0; Adulto maduro: 9,1; y Adulto mayor: 5,4; en 2026, la contribución de los adultos es de 57,0 por ciento; en su orden, es: 24,3; 16,9; y 15,8.

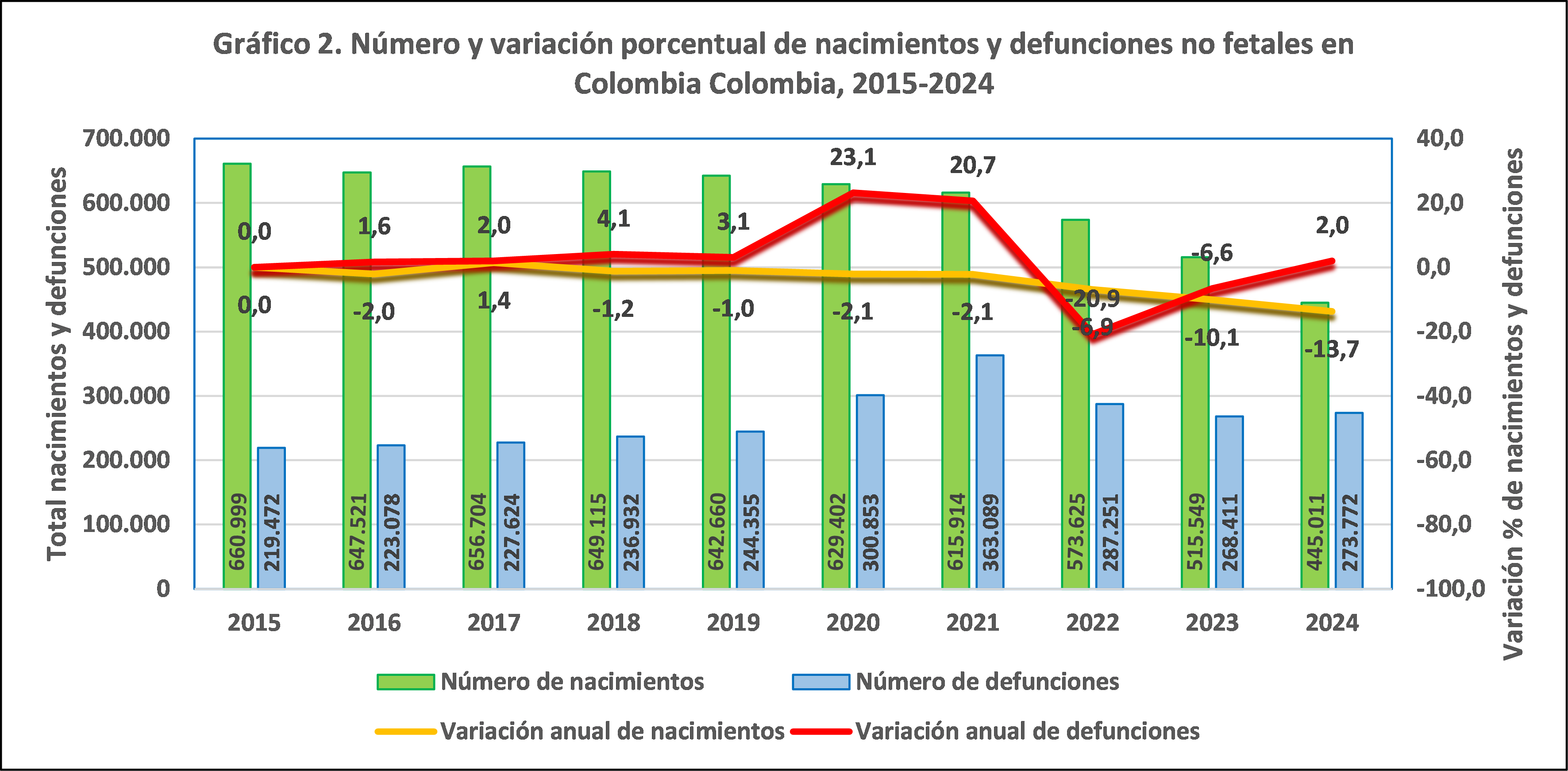

Nacimientos y defunciones.

En 2024 se registra una reveladora transformación en el número y variación porcentual de nacimientos y defunciones no fetales en Colombia (gráfico 2): los nacimientos cayeron 13,7 por ciento respecto al año 2023; en igual comparativo, las defunciones aumentaron 2,0 por ciento. En 2015 nacieron 660.999 niños y en 2024 se redujeron a 445.011 (70.538 menos que en el año 2023); en estos años murieron 219.472 y 273.772 personas, respectivamente (5.361 muertos más en 2024 respecto al año 2023).

Para el año 2024, la tasa de mortalidad en hombres es de 5,8 defunciones por cada 1.000 hombres, con un incremento de 0,4 puntos en comparación con el año 2015. La tasa de mortalidad en mujeres en el año 2024 es de 4,6 defunciones por cada 1.000 mujeres, con un aumento de 0,5 puntos en comparación con el año 2015.

Fuente: elaboración del autor con base en Dane, Estadística Vitales

Entre los factores explicativos, según el Boletín técnico del Dane sobre estadísticas vitales año 2024, se puede mencionar:

- La tasa general de fecundidad, entendida como el número de nacidos vivos por cada 1.000 mujeres entre los 15 y los 49 años, presenta una reducción constante a partir del año 2018, con una pendiente más pronunciada en los últimos tres años. La tasa general de fecundidad para el año 2024 es de 32,0, lo que en comparación con el año 2015 representa 21,3 nacidos vivos menos por cada 1.000 mujeres.

- En lo que respecta a los grupos de edad quinquenal comprendidos entre los 20 y los 54 años, Vaupés y La Guajira reportan las tasas específicas de fecundidad más altas. Caldas presenta las tasas específicas de fecundidad más bajas en el país en mujeres de 25 a 44 años, mientras Bogotá exhibe las tasas más bajas en mujeres de 15 a 19 y 20 a 24 años.

- Al analizar la edad media de la fecundidad, que indica la edad promedio en la que las mujeres están teniendo sus hijos en determinado año, se observa que, en las dos últimas décadas, la edad promedio se incrementó casi un año, pasando de 26,3 en el año 2005 a 27,1 en el año 2024. Durante el mismo período, la edad media al primer hijo registra mayor crecimiento con una diferencia de 1,7 años, al pasar de 22,7 a 24,4 años. El aumento en la edad media de la fecundidad y la edad promedio al primer hijo se acelera desde el año 2022.

- Para el año 2024, la primera causa de muerte son las Enfermedades isquémicas del corazón, que representan el 17,0 por ciento de las defunciones, en segundo lugar y tercer lugar, se encuentran las Enfermedades cerebrovasculares y las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con el 6,2, y 6,1 respectivamente, seguidas, en cuarto lugar, por las Agresiones (homicidios) con el 5,1. Al comparar con el año 2015, estas causas ocupan las mismas posiciones con porcentajes muy cercanos.

- Al diferenciar por sexo, mientras para los hombres las Agresiones (homicidios) se encuentran como la segunda causa de muerte, en las mujeres, este factor no se encuentra entre de las 10 primeras causas, lo mismo ocurre con los Accidentes de transporte terrestre, que en los hombres ocupan la quinta posición. En 2024, entre las diez primeras causas de muerte que solo se reportan en mujeres se encuentran la Diabetes mellitus (niveles elevados de glucosa en la sangre) con el 3,6 por ciento, el Tumor maligno de la mama de la mujer, que ocasionó el 3,1 de las defunciones y las Enfermedades del Sistema Urinario con el 3,0.

Demografía y desarrollo en Colombia.

El envejecimiento poblacional, tanto a nivel mundial como en Colombia, viene siendo ampliamente debatido en el contexto de la viabilidad financiera de los sistemas de seguridad social, asistencia pública y empleo. Estas previsiones se construyen gracias a un indicador económico conocido como “tasa de dependencia”, una herramienta utilizada para medir el número de personas inactivas que deben ser solventadas económicamente por las personas potencialmente activas. Su cálculo, con base en el enfoque de ciclo de vida, se realiza mediante el cociente entre la población infantil (0 a 11 años) y adolescente (12 a 17 años) más la población adulta mayor (60 años y más), asumida en conjunto como población económicamente inactiva, en relación a las poblaciones Juventud (18 a 28 años), Adulto joven (29 a 44 años) y Adulto maduro (45 a 59 años), agrupada en conjunto como población económicamente activa, multiplicado por 100. Desde luego se trata de una relación potencial, en la medida en que no toda la población en edad activa trabaja, ni todas las personas menores de 18 o mayores de 59 años de edad están por fuera del mercado laboral. En particular, en Colombia desde finales de la década de 1960 el país se acostumbró a convivir con una tasa de desempleo involuntario (desempleados/PEA) de dos dígitos.

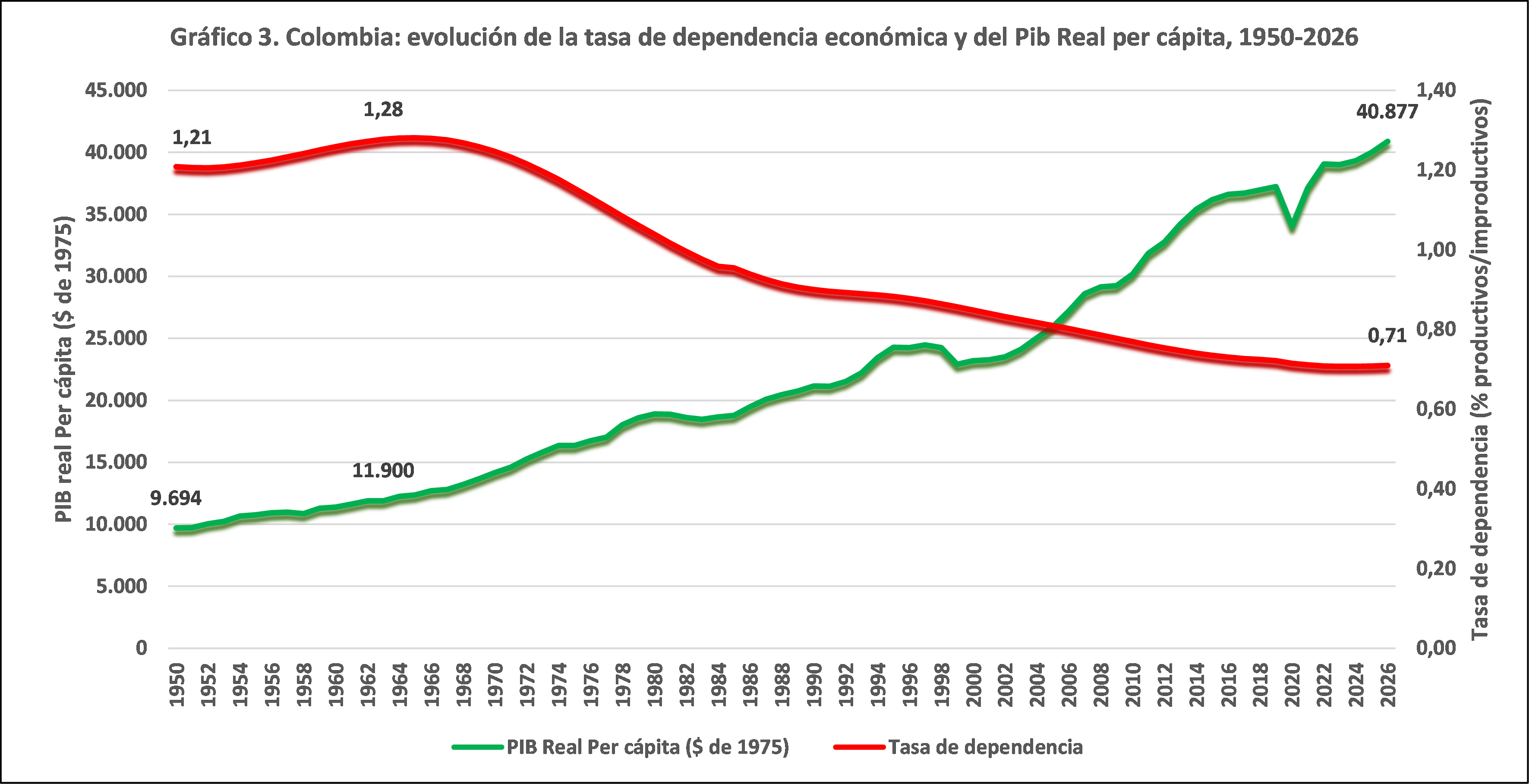

Pese a que en la práctica la dependencia efectiva suele ser mayor, este indicador sigue siendo un instrumento importante para el análisis entre demografía y desarrollo. El gráfico 3 registra la evolución de la tasa de dependencia económica (Improductivos/Productivos) y del Pib Real per cápita (PIB/Población) para Colombia, durante el período 1950-2026.

La tasa de dependencia económica y el Pib Real per cápita se encuentran estructuralmente interconectados e interdependientes. La correspondencia o relación recíproca presenta un coeficiente de correlación (medida específica que cuantifica la intensidad de la relación lineal entre las dos variables) negativo y altamente significativo (los valores 1 y -1 representan una correlación “perfecta” positiva y negativa): -0,934 (los valores de una variable tienden a incrementarse mientras que los valores de la otra variable descienden).

Fuente: elaboración del autor con base en Dane, Cuentas Nacionales y proyecciones de población

Las estadísticas descriptivas permiten ver que el indicador económico conocido como “tasa de dependencia” presenta un valor promedio de 0,98, esto es, las poblaciones potencialmente inactivas tienden a ser equivalentes en cantidad a las poblaciones potencialmente activas, durante los 77 años analizados. La dispersión de las observaciones de esta variable, medida por el coeficiente de variación (% desviación estándar/promedio), es de 21,2 por ciento. El rango de variación entre los valores mínimo y máximo es de 0,57; el primero es de 0,71 registrado a partir del año 2021 en adelante; el máximo es de 1,28 presente en los años 1963 a 1967.

En cuanto a la evolución del Pib Real per cápita ($ de 1975), el valor promedio en el período 1950-2026 es de $21.967, con un coeficiente de variación de 42,2 por ciento. El rango de variación entre los valores mínimo y máximo es de $31.183; el primero es de $9.694 registrado en el año 1950; el máximo es de $40.877 proyectado para el año 2026.

Un futuro incierto.

Demografía, economía y política pública conforman un todo interconectado e interdependiente. La sinergia entre estas variables condiciona el grado de desarrollo de la sociedad. Colombia registra un nivel intermedio en el contexto global. Los cambios ocurridos a lo largo de las últimas tres generaciones han sido rápidos y disruptivos. Entre 1950 y la proyección al año 2026, la población se multiplica 3,9 veces, el Pib per cápita real registra un factor de 4,2, el grado de ruralidad desciende de 61,8 por ciento a 23,3 y la tasa de incidencia de la pobreza por ingresos cae de 85 por ciento a 33.

Durante estos 77 años, la población infantil se multiplico 1,8 veces y los viejos (60 y más años) 11,6 veces, expresión clara del envejecimiento demográfico. No obstante, la población potencialmente improductiva creció 3 veces y la potencialmente productiva 5,1 veces. El país registra una transición en su pirámide poblacional, temporalmente favorable en la tasa de dependencia demográfica en cuanto son más los productivos que los dependientes; tendencia temporal y no sostenible en el largo plazo debida al rápido envejecimiento poblacional. En paralelo, la población potencialmente productiva aumenta más rápido (5,1 veces) que el ingreso por persona (4,2) reflejando, también, los problemas de baja productividad del sistema económico.

En Colombia, la reducción en el número de nacimientos se ha producido de manera sostenida desde el año 2018, mostrando un ritmo de descenso más alto desde el año 2022. La tasa general de fecundidad también presenta una reducción constante a partir del año 2018, con una pendiente más pronunciada en los últimos tres años.

En 1950, los habitantes aumentaban a una tasa anual de 2,5 por ciento; en 2026 se estima en 0,7. Esta caída en la natalidad se ubica por debajo de la tasa de reemplazo. Adicionalmente, durante el periodo 1970-2024 emigraron 8,3 millones de connacionales; y actualmente el 81 por ciento del grupo etario joven (14 a 28 años de edad) quiere emigrar, en particular con el deseo de trabajar en el extranjero. El efecto combinado es un escenario futuro de reducción drástica de la población económicamente activa. Sin embargo, un factor compensatorio consiste en que la cantidad de dinero enviado hacia Colombia por quienes migraron aumentaron 5,8 veces durante el período 2001-2024, esto es, de dos mil millones de dólares escalaron a 11,8 mil millones. No obstante, las remesas obstaculizan el crecimiento económico, la soberanía y sostenibilidad del desarrollo social.

En el año 2024, el país registró un total de 273.772 defunciones no fetales, manteniendo una tendencia levemente creciente con un incremento del 2,0 por ciento en comparación con el año 2023. Las muertes violentas se mantienen en una cifra significativamente alta de manera crónica, reflejo de una cultura que poco valora la vida. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, los homicidios, los eventos de transporte, los accidentes y los suicidios suman 30.000 casos al año, con una concentración de la población masculina: de cada diez casos, nueve son hombres. Además, ocho de cada diez muertes violentas tiene como víctimas a la población potencialmente productiva.

El envejecimiento poblacional, la caída en la tasa de nacimientos, la rápida reducción de la población económicamente activa y el declive del crecimiento económico debilitan los cimientos que garantizan la viabilidad financiera de los sistemas de seguridad social y asistencia pública, en particular, y de las políticas públicas en general. Los gastos crecen desproporcionadamente más rápido que los ingresos. La insostenibilidad de los sistemas para mediados del siglo XXI son predecibles: en el mundo, en promedio, habrá dos personas en edad de trabajar por cada ciudadano de la tercera edad, frente a la actual proporción de 4 a 1.

La formulación de políticas de empleo, previsión social y subsidios asistenciales tendrán que transformarse radicalmente, espoleando la pugna distributiva y los conflictos sociales. Así, cuando los desequilibrios sean insostenibles, los gobiernos tendrán que plantear remedios como la reducción de la dependencia mediante la extensión de la vida laboral, el alza de la tasa de cotización, reducción de las mesadas pensionales y alargamiento de la edad de pensión, la ampliación de la base imponible y aumento de los impuestos, mecanismos redistributivos más agresivos, ajustes fiscales de tipo estructural, limitación de las políticas sociales, privatización de las instituciones de bienestar y la eliminación generalizada de subsidios.

Anexo: Revista Sur 406 Anexo artículo Libardo Sarmiento A

Libardo Sarmiento Anzola, Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia y desdeabajo

Foto tomada de: Meta AI

Deja un comentario